Rezension zum gleichnamigen Buch von Benedikt Wisniewski und Barbara Gottschling

Viele Lehrkräfte kennen das Gefühl nur zu gut: Kaum ist eine schulische Maßnahme eingeführt, steht schon die nächste Reform ins Haus. Neue Konzepte, Projekte, Programme – alle mit hehren Zielen, aber oft ohne spürbare Entlastung und ohne lernförderliche Wirkung. Stattdessen wächst die Liste der Aufgaben, Pflichten und Anforderungen stetig weiter. Was als Schulentwicklung verkauft wird, fühlt sich im Alltag vieler Kolleginnen und Kollegen eher nach Überfrachtung an. Der Eindruck entsteht: Immer kommt etwas obendrauf – und nie fällt etwas weg. Oder, wie es im Lehrerzimmer oft heißt: „Schon wieder eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird.“

In dem Klima der chronischen Überlastung setzt das Buch „Weniger macht Schule“ von Benedikt Wisniewski und Barbara Gottschling einen bemerkenswerten Kontrapunkt. Es lädt dazu ein, Schule einmal vom Weglassen her zu denken. Denn nur wer sich Freiräume schafft, hat Raum für neue Herausforderungen.

Worum geht es?

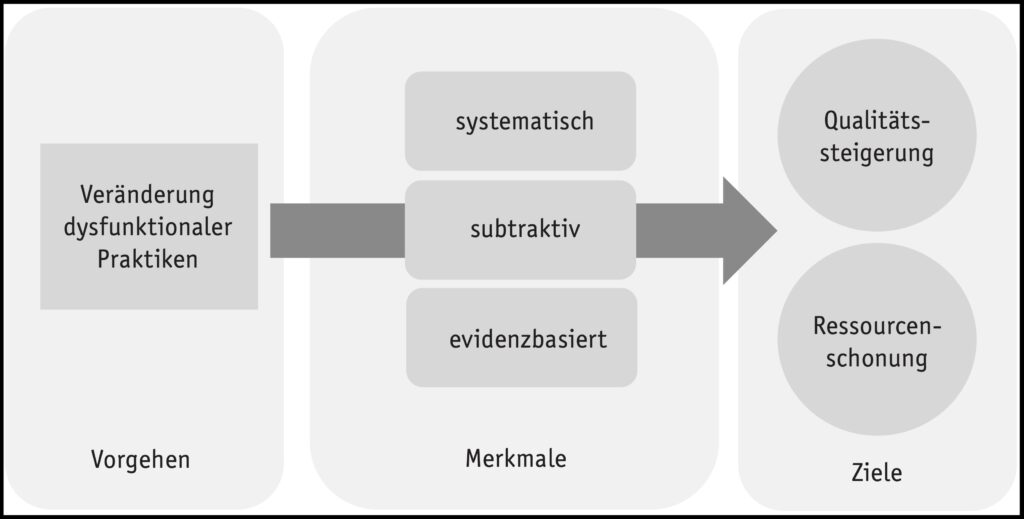

Das im Kohlhammer Verlag erschienene Sachbuch „Weniger macht Schule“ von Benedikt Wisniewski und Barbara Gottschling beleuchtet das hochaktuelle Thema der De-Implementierung. Gemeint ist die systematische und evidenzbasierte Reduktion oder vollständige Abschaffung von schulischen Maßnahmen, Schulentwicklungsprozessen, Routinen, Programmen oder Praktiken, die sich als ineffektiv, überholt, ressourcenverschwendend oder sogar schädlich erwiesen haben.

Dabei handelt es sich um einen subtraktiven Reformprozess, der nicht auf subjektive Vorlieben, sondern auf überprüfbare Wirksamkeit basiert. De-Implementierung ist damit keine reine Ressourcenschonung, sondern eine Strategie zur Fokussierung auf das Wesentliche: das Lernen und Wohlbefinden aller Beteiligten in der Schule.

Ziel der De-Implementierung ist es, durch das bewusste Weglassen solcher dysfunktionaler Elemente schulische Freiräume zu schaffen, die Qualität von Bildung zu steigern und die Belastung für Lehrkräfte und andere Beteiligte zu senken.

Wie ist das Buch aufgebaut?

1. Einführung: Warum De-Implementierung?

Das Kapitel führt in das zentrale Anliegen des Buches ein: Schulentwicklung durch gezieltes Weglassen statt durch ständiges Hinzufügen. Inspiriert von Prinzipien aus Architektur, Design und Medizin wird gezeigt, wie ein „Weniger“ zu mehr Wirksamkeit und gesünderen Arbeitsbedingungen führen kann. De-Implementierung wird als notwendige Reaktion auf eine überlastete, ineffiziente Schulrealität präsentiert.

2. Ausgangslage: Wie immer mehr dazukommt und Schule trotzdem nicht besser wird

Die Autor:innen analysieren, wie sich trotz einer wachsenden Anzahl an Reformen die Schulqualität verschlechtert hat. Mit Hilfe empirischer Daten (z. B. PISA, IQB) zeigen sie, dass Schüler:innenleistungen sinken und Lehrkräfte psychisch wie physisch zunehmend belastet sind. Daraus leiten sie die dringende Notwendigkeit ab, überflüssige Maßnahmen zu hinterfragen und zu streichen.

3. Was De-Implementierung bedeutet

De-Implementierung wird als evidenzbasierte Strategie definiert, um dysfunktionale, ressourcenintensive Praktiken systematisch zu identifizieren und zu entfernen. Das Kapitel grenzt den Begriff von Missverständnissen ab und beschreibt verschiedene Arten des „Weglassens“, etwa Reduktion, Ersatz oder vollständige Abschaffung. De-Implementierung ist kein Rückschritt, sondern ein bewusster, reflektierter Reformansatz.

Hinweis zur Abbildung: Bei der Grafik handelt es sich um Abbildung 9 aus dem vorgestellten Buch „Weniger macht Schule“ (S. 33) – Mit freundlicher Genehmigung vom Kohlhammer Verlags

4. Hürden und Hemmnisse: Woran De-Implementierung scheitern kann

Die Autor:innen beleuchten strukturelle, psychologische und soziale Gründe, warum Veränderung – insbesondere durch Reduktion – im Schulsystem schwerfällt. Phänomene wie die „Grammar of Schooling“, Einzelkämpfermentalität und Verantwortungsdiffusion blockieren Veränderungsprozesse. Hinzu kommen kognitive Verzerrungen, emotionale Barrieren und ideologische Überzeugungen, die das Loslassen von Altbewährtem verhindern.

5. Wie De-Implementierung funktioniert

Das Kapitel zeigt auf, wie man dysfunktionale Praktiken erkennt – z. B. mit Hilfe von Forschung, Evaluation oder dem Prinzip „Chestertons Zaun“. Es beschreibt Strategien, um sich von solchen Praktiken zu lösen, etwa durch kulturellen Wandel, neue Gewohnheiten und ein verändertes Selbstverständnis. Die Autor:innen geben Anregungen, wie De-Implementierung nicht nur beginnt, sondern auch nachhaltig verankert werden kann.

6. Leitfaden zur praktischen Umsetzung

In diesem praxisorientierten Teil wird ein konkreter Ablaufplan für De-Implementierungsprozesse auf schulischer und individueller Ebene vorgestellt. Schritte wie Zielklärung, Situationsanalyse, Prozessplanung, Evaluation und Rückschleifen werden detailliert erläutert. Die begleitenden Materialien und Beispiele machen deutlich, dass De-Implementierung kein theoretisches Konzept bleiben muss.

7. Zu guter Letzt…

… fasst das Abschlusskapitel den zentralen Appell des Buches noch einmal zusammen: Wer Schulentwicklung ernst nimmt, muss nicht nur Neues denken, sondern auch den Mut haben, Altes loszulassen. De-Implementierung ist ein Kulturwandel, der langfristig zu mehr Qualität und Entlastung führen kann. Es ist ein Aufruf an Lehrkräfte, Schulleitungen und Bildungspolitik, den Mut zur Reduktion aufzubringen.

Was uns anspricht…

„Weniger macht Schule“ überzeugt durch einen wohltuenden Perspektivwechsel: Statt der üblichen Rhetorik vom ständigen „Mehr“ – mehr Projekte, mehr Programme, mehr Zuständigkeiten – rückt das Buch eine subtraktive Logik in den Mittelpunkt. Dieser Gedanke wirkt zunächst ungewohnt, fast provokant, aber genau darin liegt seine Stärke: Es ist eine Einladung, Schule nicht durch weitere Innovationen zu überladen, sondern durch gezieltes Weglassen zu entlasten.

Besonders angesprochen hat uns die Klarheit, mit der das Autor:innen-Duo argumentiert. Die Struktur des Buches ist stringent, nachvollziehbar und bietet eine ideale Balance zwischen Theorie, Reflexion und konkretem Praxisbezug. Gerade in einem Feld, das oft im Ungefähren verharrt, ist diese Klarheit ein echter Gewinn.

Erfrischend und mutig ist auch die Bereitschaft der Autor:innen, sich mit gängigen, aber wenig wirksamen Routinen und Überzeugungen kritisch auseinanderzusetzen. Dass Themen wie die Sinnhaftigkeit von Korrekturen, die Wirksamkeit fragwürdiger Konzepte wie Edukinästhetik oder der pädagogische Nutzen von aufwändiger Klassenzimmerdekoration auf den Prüfstand kommen, ist längst überfällig – und wird hier nicht polemisch, sondern fundiert und reflektiert angegangen. Es braucht diese Art von konfrontativer Ehrlichkeit, wenn wir Schule wirksam weiterentwickeln wollen.

Ebenfalls positiv fällt auf, dass das Buch nicht bei der Analyse stehen bleibt, sondern konkrete Wege aufzeigt: Es bietet einen klar strukturierten Leitfaden zur Umsetzung von De-Implementierung – sowohl auf individueller als auch auf schulischer Ebene. So wird deutlich: De-Implementierung ist kein theoretisches Gedankenspiel, sondern eine realistische, durchdachte Strategie für Entlastung und Qualitätsgewinn.

Nicht zuletzt gefällt uns, dass das Buch nicht an den Symptomen herumdoktert, sondern systemisch denkt. Es richtet sich an alle, die daran interessiert sind, schulische Praxis wirklich zu verändern – durch das, was wir (aus guten Gründen) nicht mehr tun. Und das ist nicht resignativ gedacht, sondern ausgesprochen ermutigend. Schließlich kündigt sich mit der systematischen Integration von KI in den Unterricht bereits die nächste große Veränderung für Schulen an. Vor diesem Hintergrund finden wir die Lektüre des Buches doppelt spannend. Leseempfehlung für alle, die sich für eine qualitätsvolle Veränderung von Schule interessieren und einsetzen!

Hendrik Haverkamp & Joscha Falck

Kritik und Erwiderung

Verfolgt man die Diskussion um „Weniger macht Schule“ bei Social Media, muss man feststellen, dass nicht alle Leser:innen derart positiv auf das Buch reagieren wie wir. Allem Anschein nach erzeugen die Überlegungen zum Weglassen Widerspruch und Ja-aber-Reflexe. Ohne ausführlich über die Ursachen spekulieren zu wollen, zeigt die (kritische) Resonanz, dass die Veröffentlichung von Wisniewski und Gottschling einen Nerv trifft. Die vorgeschlagenen „Maßnahmen“ (eigentlich sind es ja „Einsparpotenziale“) berühren Lehrkräfte offensichtlich in ihrem Selbstverständnis und in ihrer Berufsidentität. Es scheint, als konfrontiere die Ehrlichkeit Leser:innen mit selbst konstruierten Theorien über Schule und Unterricht, die loszulassen alles andere als einfach ist.

Wir wollen diese Diskussion zum Anlass nehmen, um die Buchrezension um ein vertiefendes Interview zu erweitern. Dazu haben wir einige Aspekte der Diskussionen bei LinkedIn und Bluesky herausgegriffen und Benedikt Wisniewski damit konfrontiert. Er hat dies zum Anlass genommen, auf die Kritikpunkte zu reagieren.

Lieber Benedikt, überraschen dich die vielen Ja-aber-Reaktionen? Oder ist die Irritation, die sich in den Kommentaren zeigt, möglicherweise schon der erste Schritte zum Aufbruch der Muster, die ihr beschreibt?

Diese Reaktionen überraschen mich überhaupt nicht. Schließlich beschäftigt sich ein substantieller Teil unseres Buches damit, warum sie auftreten und inwiefern sie Folge psychologisch gut erforschter systemischer Bedingungen von Schule sind. Die ganz grundsätzliche Frage ist in der aktuellen Situation nicht, ob Praktiken entfernt werden müssen, sondern welche. Und die Herangehensweise der De-Implementierung ist, diese Entscheidung auf der Basis von Evidenz zur Wirkung zu treffen. Dass dabei sehr viele etablierte Praktiken in Frage gestellt werden, weil die Evidenz nicht zu subjektiven Überzeugungen passt, führt natürlich zu Irritationen.

Meine Beobachtung ist aber auch die, dass die heftigen Reaktionen eher bei Leserinnen und Lesern von kurzen Presseartikeln auftreten, weniger bei Menschen, die das Buch gelesen haben. Was mich da aber tatsächlich ein bisschen wundert, ist, dass ganz häufig Thesen zur Irritation führen, die im Text gar nicht vertreten werden.

Ein erster Schritt, die Muster hinter den Ja-aber-Reaktionen aufzubrechen, wäre zu prüfen: Warum irritiert mich die Aussage, dass eine bestimmte Praktik de-implementiert werden kann, so stark? Ist es, weil ich starke Evidenz dafür habe, dass diese Praktik tatsächlich wirksam ist oder aus anderen Gründen, die ich rational eigentlich gar nicht fassen kann.

Ist De-Implementierung denn wirklich etwas Neues? Prozessoptimierung, Entbürokratisierung, Verschlankung und Lean Management – das gibt es doch alles schon. Ist De-Implementierung alter Wein in neuen Schläuchen?

Ich denke nicht, auch wenn es natürlich Überschneidungen mir bekannten Herangehensweisen gibt. De-Implementierung bedeutet das Entfernen oder Reduzieren von Praktiken, die keinen nachweisbaren Nutzen haben. Daher beinhaltet sie zwei wesentliche Merkmale, erstens das Anwenden subtraktiver Strategien und zweitens die Evidenzbasierung. Während klassische Optimierungsansätze oft versuchen, Prozesse zu verbessern, zu erleichtern oder zu digitalisieren, stellt sich bei der De-Implementierung die grundlegende Frage: Brauchen wir das überhaupt noch? Und beantwortet wird diese Frage dann nicht auf der Basis irgendwelcher Meinungen oder Präferenzen, sondern konsequent anhand der Frage „Welche Evidenz haben wir dafür, dass die Praktik etwas bringt?“

Die wichtigste Besonderheit bei der De-Implementierung sind aus meiner Sicht aber die psychologischen Prozesse, die im Verlauf auftreten. Dazu haben wir ein ausführliches Kapitel ins Buch aufgenommen. Sich von Dingen zu verabschieden, die man möglicherweise seit vielen Jahren so macht und von deren Sinn man vielleicht immer überzeugt war, bringt ganz andere Herausforderungen mit sich als die bloße Optimierung bestehender Abläufe.

Ihr schreibt, dass Schulentwicklung in Deutschland durch additive Strategien in den letzten zehn Jahren keine systemische Verbesserung wesentlicher schulischer Merkmale und Ergebnisse bewirken konnte (S. 25). Das klingt, als hätte Schulentwicklung in den letzten Jahren nichts gebracht. War denn wirklich alles so sinnlos?

Nun, zunächst muss man dazu sagen, dass wir in Deutschland leider keine systematische Schulentwicklungsforschung haben, die diese Fragen wirklich beantworten könnte. Das, was als Schulentwicklungsforschung bezeichnet wird, ist weitgehend normativ und methodisch weit von den Analysen entfernt, die nötig wären, um kausale Effekte nachzuweisen. Selbst bei großen landesweiten Schulentwicklungsprogrammen gibt es ganz selten eine wissenschaftlich belastbare und methodisch adäquate Evaluation – wenn es überhaupt eine gibt. Die Aussage, die man aber vorsichtig treffen kann, ist die, dass Schülerinnen und Schüler in den letzten Jahren in vielen wichtigen Bereichen schlechter geworden sind, während die Quantität an Programmen, Projekten, Konzepten usw. (natürlich verbunden mit steigender Arbeitsbelastung von Lehrerinnen und Lehrern) massiv gestiegen ist. Das Mehr hat nicht zu einer Verbesserung geführt. Die Konsequenz daraus müsste aus meiner Sicht sein, dass jegliche Maßnahme der Schulentwicklung nur dann umgesetzt wird, wenn nachweisbar ist, dass sie dazu führt, dass Schülerinnen und Schüler besser lernen.

In eurem Buch sprecht ihr Studien an, die zeigen, dass Kinder durch stark dekorierte Umgebungen „mehr abgelenkt sind, mehr Zeit abseits ihrer Aufgaben verbringen und geringere Lernfortschritte zeigen als dann, wenn die Dekoration entfernt wird (Fisher et al., 2014; Goldwin et al., 2022)“ (S.62). Sind Dekorationen also ganz zu de-implementieren? Und steht das nicht im Widerspruch zu einer Schule, die auch Lebensraum sein will und auf das Wohlbefinden aller Wert legt?

Selbstverständlich fordert niemand eine sterile Lehranstalt. Das ist einer der Punkte, die ich vorhin damit meinte, dass Thesen angegriffen werden, die in unseren Texten gar nicht vertreten werden. Aus “Die Dekoration von Lernräumen mit Materialien, die Aufmerksamkeit absorbieren, beeinträchtigt Lernprozesse” wird “Lernräume müssen kahl und steril sein”. Die vorgestellten Forschungsergebnisse haben nichts damit zu tun, wie Räume in Bezug auf das Wohlbefinden gestaltet sein sollen. Es geht darum, dass gerade im Primarschulbereich ein erheblicher Zeitaufwand dafür betrieben wird, Klassenräume mit Material wie Lernplakaten, zum aktuellen Thema passenden Bildern, Auflistungen von Regeln oder ähnlichem zu dekorieren und dass diese Form der Dekoration auch noch als Qualitätsmerkmal aufgefasst wird. Und es lässt sich eben nachweisen, dass diese Dekorationselemente Lernprozesse eher negativ beeinflussen als fördern. Besonders für Schülerinnen und Schüler mit Beeinträchtigungen der Aufmerksamkeit ist eine Vielzahl von solchen Elementen lernhinderlich. Ein Klassenraum kann ästhetisch sein und das Wohlbefinden fördern, ohne dass die Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler beeinträchtigt wird und ohne dass für die Gestaltung kontinuierlich Arbeitszeit aufgewendet werden muss. Und ganz nebenbei: Darüber, in welcher Umgebung sich Schülerinnen und Schüler tatsächlich wohlfühlen, weiß man nicht wirklich viel. Die Gestaltung vermeintlich zum Wohlfühlen von Kindern und Jugendlichen geeigneter Lernräume basiert in erster Linie auf den subjektiven Alltagstheorien von Erwachsenen.

Darüber hinaus beschäftigt uns der Adressatenkreis des Buches. Eure Veröffentlichung richtet sich auf institutioneller Ebene an Schulen (vgl.: 6.2) und auf individueller Ebene an Lehrkräfte (vgl.: 6.3). Die Ebene der übergeordneten Bildungsadministrationsebene wird nicht adressiert, obwohl hier in den letzten 10 Jahren die meisten Entwicklungsvorhaben initiiert wurden. Wie kann die Bildungsadministration erreicht werden?

Die ersten Kapitel und gerade auch das letzte Kapitel richten sich schon auch an die Bildungsadministration. Gerade die „Mehr ist besser“-Logik wird ja maßgeblich auf der Makro-Ebene generiert. Im Leitfaden haben wir aber Lehrkräfte und Schulleitungen adressiert, weil wir uns hier vor allem auf unsere Erfahrungen aus Supervision und Coaching beziehen wollten. Die Empfehlung an die administrative Ebene ergibt sich recht klar aus dem Modell von De-Implementierung, das wir vorstellen: Keine Verordnung von Implementationen mehr, deren Wirksamkeit nicht vorher nachgewiesen wurde. Keine nutzlosen Programme, Konzepte, Projekte usw., in die Schulen Ressourcen investieren müssen und die dann irgendwann im Sande verlaufen oder in einer Schublade verschwinden.

Eine vorgetragene Kritik bezieht sich auf fehlende Praxistipps: Wo können sich Lehrkräfte über wissenschaftliche Studien informieren?

Auf das Wort „Praxistipps“ bin ich inzwischen offen gesagt etwas allergisch. Ich halte es für eine völlig falsche Vorstellung, dass Tipps und Tricks Lehrerinnen und Lehrern in ihrer Professionalisierung helfen. Um mal eine Analogie zu bemühen: Welches Vertrauen hättest du zu einem Chirurgen, der sich Tipps und Tricks zum Operieren in den sozialen Medien holt? De-Implementierung im Schulsystem ist superkomplex. Wir zeigen im Buch kognitive, emotionale, soziale und ideologische Faktoren auf, die verhindern können, dass sich Menschen von Praktiken verabschieden. Es ist völlig illusorisch, dass man hier auch nur ansatzweise mit Tipps und Tricks weiterkommt. Da geht es um Reflexionsprozesse, die wirklich in die Tiefe gehen – bis ans eigene Selbstkonzept.

Wenn es um Tipps geht, wie man an Evidenz gelangen kann, so empfehle ich MetaX des Corwin-Verlages. Da findet man zu sehr vielen schulischen und unterrichtlichen Merkmalen einen guten Überblick des Forschungsstandes und kann von da aus starten. Erlaube mir aber noch eine Bemerkung: Lehrerinnen und Lehrer sagen mir immer wieder „Ich kann nicht selbst nach Studien suchen“ oder „Ich hab keine Zeit dafür“. Und ich frage mich: Warum eigentlich nicht? Menschen in anderen Professionen tun dies doch auch.

Das Kapitel 4.2 befasst sich mit der Frage, warum Menschen an sinnlosen Dingen festhalten. Ihr verweist dazu auf die Korrekturpraxis, die Schülerinnen und Schülern nachweislich oft nicht hilft, besser zu werden. Als Einwände werden folgende Punkte formuliert: Zum einen sind Korrekturen doch auch eine wichtige Art von Feedback, wenn Schülerinnen und Schüler sie tatsächlich nutzen. Zum anderen werden Korrekturen doch auch ganz pragmatisch gebraucht, um Noten zu rechtfertigen, oder?

Kurz gesagt: zweimal Nein. Die Untersuchungen, die wir im Buch vorstellen (und die sich auf Übungsarbeiten, nicht Leistungserhebungen im Fremdsprachenkontext der Sekundarstufe beziehen) zeigen, dass Lernende, deren Arbeiten korrigiert werden, sich durch diese Korrektur in wesentlichen Bereichen der Textproduktion weniger verbessern als Lernende, die keine Korrektur erhalten. Mit Korrektur ist das Anstreichen von Fehlern bzw. die Positivkorrektur gemeint. Durch die Beschäftigung mit der Korrektur, z.B. die Überarbeitung des Textes auf der Basis der angestrichenen Fehler, wird dieser Effekt (und das ist schon hochinteressant) nicht verringert, sondern erhöht. Also wenn sich die Lernenden mit den Korrekturen intensiv auseinandersetzen, lernen sie noch weniger dazu, als wenn sie dies nicht tun. Bei Kommentaren zur gezielten Überarbeitung sieht dies übrigens ganz anders aus. Da findet man hohe positive Effekte. Die Schlussfolgerung kann also nur sein: egal, wie sie genutzt werden – Korrekturen sind offensichtlich eine Form von Feedback, die Lernenden (zumindest im genannten Kontext) nicht hilft, besser zu lernen.

Und zum zweiten Punkt, der Benotung: Den Punkt höre ich wirklich oft. Die Prämisse ist: Damit Noten aussagekräftig oder rechtssicher sind, muss ein genaues Anstreichen der Fehler erfolgen. Was dabei übersehen wird, ist dass man damit höchstens eine Scheingenauigkeit erzielt. Die Reliabilität und Inhaltsvalidität von schulischen Leistungsmessungen sind in aller Regel extrem niedrig – auch wenn man jeden Fehler zählt. Und die Logik, dass sich eine Leistung aus der Anzahl gemachter Fehler ergibt, ist eine reine Konvention, mehr nicht. Ist es sinnvoll, dass eine Schülerin oder ein Schüler, der in Englisch in einer mündlichen Prüfung eine Hotelreservierung am Telefon mit 15 Grammatikfehlern erfolgreich abschließt, eine schlechtere Note bekommt als eine Mitschülerin oder ein Mitschüler, die oder der fehlerfrei an der Situation scheitert?

Wir möchten dennoch noch einmal nachhaken: Ist echtes Feedback nicht viel aufwändiger als eine Korrektur?

Ich denke nicht. Das ist die Vorstellung vieler Lehrerinnen und Lehrer, aber das heißt nicht, dass es auch stimmt. Hinter dieser Vorstellung steckt erneut die „Mehr-ist-besser-Logik“: Feedback kann nur hilfreich sein, wenn es für mich als Lehrperson viel Aufwand bedeutet. Einen Aufsatz einmal zu lesen und dann fünf gezielte Hinweise zu geben, was verbessert werden muss, ist definitiv weniger Aufwand als jeden Fehler anzustreichen und vielleicht noch mit einem Korrekturzeichen zu versehen. Bringt aber deutlich mehr als eine Vollkorrektur. Ich kenne keinen einzigen empirischen Hinweis auf eine Korrelation zwischen Feedback-Aufwand und Feedback-Nutzen. Und Dylan Wiliam bringt es auf den Punkt, wenn er sagt: Feedback sollte immer mehr Aufwand für die Schülerinnen und Schüler als für die Lehrperson bedeuten.

Eine Kernforderung des Buches ist es, die De-Implementierung von Praktiken konsequent anhand deren Wirkung auszurichten, also an der Evidenzbasierung. Steckt dahinter nicht ein verengtes positivistisches Wissenschaftsverständnis?

Wir sind halt Psychologen. Selbstverständlich kann man die Psychologie und die empirische Bildungsforschung für ihre teilweise recht einseitige wissenschaftstheoretische Ausrichtung am kritischen Rationalismus von Karl Popper (eigentlich mehr als am Positivismus) kritisieren. Und selbstverständlich kann man auch den kritischen Rationalismus selbst hinterfragen. Allerdings bedeutet Evidenzbasierung nicht zwangsläufig eine Verengung des Wissenschaftsverständnisses. Sie setzt vielmehr voraus, dass wir wissenschaftliche Methoden nutzen, um möglichst verlässliche Aussagen über die Wirkung von Maßnahmen zu treffen. Und mit “wissenschaftlich” meine ich systematisch, methodisch transparent und offen für Selbstkorrektur und Weiterentwicklung. Das schließt keinen Ansatz aus, erfordert aber eine klare Unterscheidung zwischen überprüfbaren Erkenntnissen und Weltanschauungen. Ich nehme im Bildungskontext eher selten eine fundierte wissenschaftstheoretische Kritik wahr. Stattdessen begegne ich bisweilen einer fundamentalen Ablehnung empirischer Forschung, die sich entweder in einem esoterischen Relativismus („Es gibt viele Erkenntniswege und alle sind gleichberechtigt“) oder in einem dogmatischen Subjektivismus („Es gibt keine Objektivität, aber unter allen subjektiven Sichtweisen ist meine die richtige“) äußert. Mit beidem kann ich wenig anfangen.

—

Zum Autor: Benedikt Wisniewski ist promovierter Schulpsychologe, Supervisor und Coach. Er war lange als Lehrer und in der Lehrerbildung tätig und forschte zum Thema Feedback an der Universität Augsburg. Als Fachbuchautor und in seinem Podcast „Psychologie fürs Klassenzimmer“ beschäftigt er sich mit psychologischen Themen im Kontext Schule. Sein Buch „Weniger macht Schule: Wie De-Implementierung schulische Freiräume schafft“ – zusammen mit Co-Autorin Barbara Gottschling verfasst – ist im März 2025 im Kohlhammer Verlag erschienen.

Literaturhinweis: Ein kompakter Überblick zu „Weniger macht Schule“ findet sich auch auf den Seiten des Deutschen Schulportals. Im Gastbeitrag „Was Schulen fehlt, ist der Mut zum Weglassen“ stellt Benedikt Wisniewski Kernthesen seines Buches vor. Hier geht’s zum Beitrag: https://deutsches-schulportal.de/expertenstimmen/was-schulen-fehlt-ist-der-mut-zum-weglassen/

Weniger und gut und sinnvoll war schon immer besser und mehr, gegen alles, was verordnet von oben kommt und sich mit jedem Wechsel von Politik oder MK im Nichts aufloest. Paradebeispiel Abschaffung der Klasse 13 vor dem Abitur gegen alle Stimmen, und dann die Rolle rueckwaerts. Keiner fragt nach, wie viel Zeit in allen Schulen verschwendet wurde. Nur Durchschnittswerte von sogenannten Belastungen interessieren in den Behoerden.