Über Unterrichtsstörungen, Tablets, KI und die Bedeutung von Beziehungen

Im Schulalltag vergeht kaum eine Unterrichtsstunde ohne Unterbrechungen, Irritationen und Störungen. Sie äußern sich an vielen Stellen in Verhaltensweisen von Schüler:innen, die den Ablauf des Unterrichts beeinträchtigen, die Beteiligten von ihrer eigentlichen Aufgabe abhalten und dadurch Zeit und Energie kosten. Die Ursachen sind vielfältig und bei Lernenden selbst, im Handeln von Lehrkräften, in der Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden und in den organisatorischen Rahmenbedingungen von Schule und Unterricht zu suchen. Lehrkräfte benennen den Umgang mit herausforderndem Schüler:innenverhalten regelmäßig als große berufliche Belastung (vgl. Robert Bosch Stiftung 2025) und insbesondere Berufsanfänger:innen wünschen sich konkretes Handwerkszeug, um mehr Disziplin im Unterricht herzustellen.

Eine effektive Möglichkeit, herausfordernden Verhaltensweisen zu begegnen, ist der Ansatz des Classroom-Management. Dieser liefert zwar keine einfachen „Wenn-dann-Rezepte“, kann aber an vielen Stellen helfen, Unterricht in der Perspektive »Was tue ich, damit nicht …« so zu gestalten, dass störendes Verhalten weniger oder gar nicht mehr auftritt. Classroom-Management ist damit präventiv ausgerichtet und regt an, den Fokus zusätzlich zur Bewältigung einer gerade herausfordernden Situation auf die zugrunde liegenden Bedingungen zu richten.

Was ist Classroom-Management?

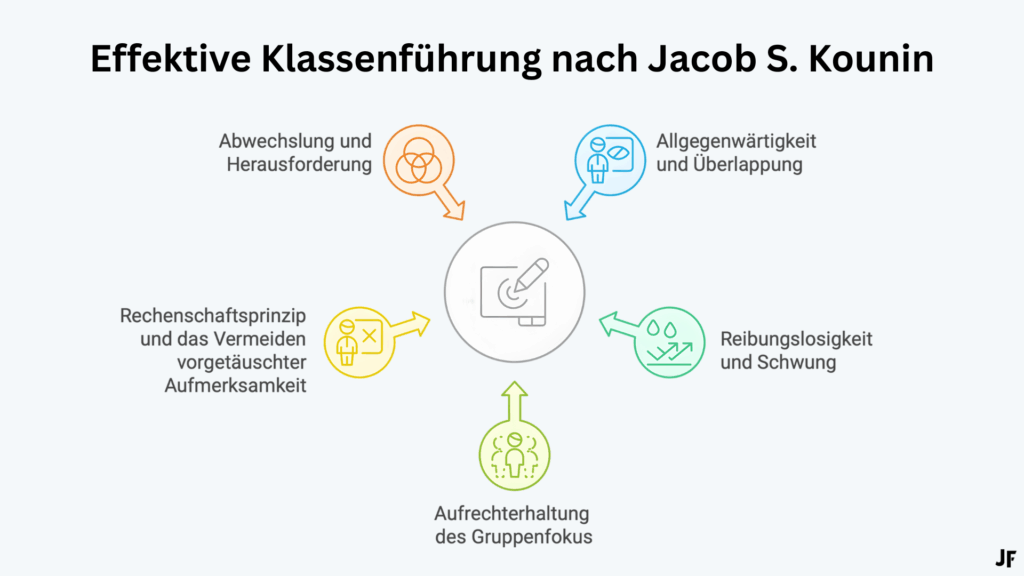

Das Konzept des Classroom-Managements geht auf den amerikanischen Psychologen Jacob S. Kounin zurück. Er erforschte den Umgang von Lehrkräften mit Schüler:innen im Unterricht, unter anderem mithilfe videografierter Unterrichtsstunden. Seine Ergebnisse wurden 1970 unter dem Titel »Discipline and Group Management in Classrooms« veröffentlicht – 1976 dann auch im deutschen Sprachraum unter dem Titel »Techniken der Klassenführung«.

Kounin arbeitete in seinen Ausführungen mehrere Prinzipien erfolgreicher Klassenführung heraus, die sich im Rahmen seiner untersuchten Beispiele als zielführend (= Störungen sollen seltener auftreten) erwiesen haben. Sie stellen übergeordnete Kategorien des Lehrer:innenhandelns dar und sind nicht mit Interventionsstrategien bei störenden Verhaltensweisen zu verwechseln (obwohl Kounin anfangs nach derartigen Disziplinierungsmaßnahmen suchte) (vgl. Kounin 2006).

Zu den Prinzipien zählen:

Allgegenwärtigkeit und Überlappung, also die Fähigkeit einer Lehrkraft, jederzeit über das Geschehen in der Klasse informiert zu sein und die Aufmerksamkeit simultan auf mehrere Dinge richten zu können beziehungsweise diese schnell umstellen zu können.

Reibungslosigkeit und Schwung, also die Fähigkeit einer Lehrkraft, den Ablauf des Unterrichts ohne Brüche zu gewährleisten, auch in Übergangsphasen.

Aufrechterhaltung des Gruppenfokus, also die Fähigkeit einer Lehrkraft, einzelne Lernende anzusprechen und die Klasse gleichzeitig als Gruppe zu überblicken und zu führen.

Rechenschaftsprinzip und das Vermeiden vorgetäuschter Aufmerksamkeit, also die Fähigkeit einer Lehrkraft, Schüler:innen zu einer echten Mitarbeit aufzufordern und diese von Strategien vorgetäuschter Beteiligung zu unterscheiden.

Abwechslung und Herausforderung, also die Fähigkeit einer Lehrkraft, aktivierende, herausfordernde und abwechslungsreiche Lerngelegenheiten zu konzipieren (vgl. ebd.; Seidel 2009; Wisniewski 2022).

Verhaltenssteuerung und Beziehungsgestaltung

Heute, ca. 50 Jahre später, haben diese Prinzipien ihre Gültigkeit behalten. Classroom-Management zählt neben der kognitiven Aktivierung und der konstruktiven Unterstützung zu den Basisdimensionen (= Tiefenstrukturen) des lernwirksamen Unterrichts. Im Unterschied zu den Oberflächenmerkmalen (= Sichtstrukturen) können die Tiefenstrukturen nicht ohne Weiteres beobachtet werden (wie z. B. Sozial- und Organisationsformen). Gemeint sind vielmehr unterschiedlichste Interaktionsprozesse zwischen Lehrkraft und Lernenden sowie zwischen Lernenden untereinander. Die ursprüngliche Unterscheidung in Sicht- und Tiefenstrukturen geht auf eine Veröffentlichung von Kunter und Voss aus dem Jahr 2013 zurück. Die Auswirkungen der beschriebenen Tiefenstrukturen auf die Lernentwicklung und die Motivation von Schülerinnen und Schülern gelten dabei als empirisch gesichert.

Ergänzend zu den Prinzipien Kounins betonen verschiedene Autoren (unter anderem Eichhorn 2012; Brüning/Saum 2022; Eckert 2022) jedoch ein erweitertes Verständnis von Classroom-Management, das über den Aspekt der Störungsvermeidung hinausgeht. Erfolgreiches Classroom-Management lebt demnach auch von Motivation, einem vertrauensvollen Klassenklima sowie von gesunden Beziehungen zwischen Lehrenden und Lernenden.

Mit anderen Worten: Es geht im heutigen Verständnis des Classroom-Managements darum, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Verhaltenssteuerung und Beziehungsgestaltung zu finden. Konkret bedeutet das, Abläufe sinnvoll zu organisieren, bestimmte Rituale im Umgang mit der Klasse zu etablieren, klare Regeln und (bei Nichteinhaltung) Konsequenzen zu vereinbaren sowie mit Feedback und Wertschätzung an einer unterstützenden Lernkultur zu arbeiten. Classroom-Management durchdringt dabei verschiedene Bereiche der Unterrichtsvorbereitung (z. B. hinsichtlich Rhythmisierung und effizienter Lernzeitnutzung), der Unterrichtsführung (z. B. bei Arbeitsaufträgen oder der Schulung von Methoden), der Kommunikation (z. B. beim Umgang mit Fehlern oder der Präsenz in Arbeitsphasen) sowie der Beziehungsarbeit und der Haltung gegenüber Lernenden (auch in der Zusammenarbeit mit Eltern).

Neue Geräte – neue Herausforderungen

Während viele dieser Strategien im „klassischen“ Unterricht hinreichend beschrieben sind, muss Classroom-Management im Unterricht mit digitalen Endgeräten (Bring-your-own-device, Leih-Tablets oder Laptops oder auch im Rahmen einer Eins-zu-eins-Ausstattung) erneut betrachtet werden. Gerade die Erweiterung der didaktischen Möglichkeiten verursacht an einigen Stellen neue Probleme, die Lehrkräfte vor Herausforderungen stellen. So berichten zahlreiche Kolleginnen und Kollegen von Störungen, die durch Ablenkung der Lernenden oder eine unterrichtsfremde Verwendung der Geräte entstehen. Gleichzeitig kann es technische Probleme geben, die wertvolle Unterrichtszeit kosten. Und überdies stellen digitale Endgeräte und deren Tücken auch für Lehrkräfte eine Quelle der Ablenkung und mitunter auch der Frustration dar.

Insbesondere unter dem Aspekt der Reibungslosigkeit entsteht hierbei eine neue Abhängigkeit von einer technischen Komponente. Der Unterrichtsablauf sowie die flüssige Gestaltung von Übergängen hängen jetzt auch davon ab, ob Geräte schnell einsatzfähig und digitale Anwendungen ad hoc verfügbar sind, Lernende im digitalen Raum zügig an den richtigen „Ort“ gelangen und bestimmte Störungsquellen unterdrückt oder zumindest minimiert werden (z. B. bei eingehenden Nachrichten auf privaten Endgeräten). Gelingt das nicht, droht die Aufmerksamkeit der Lernenden verloren zu gehen.

Technische Ansatzpunkte

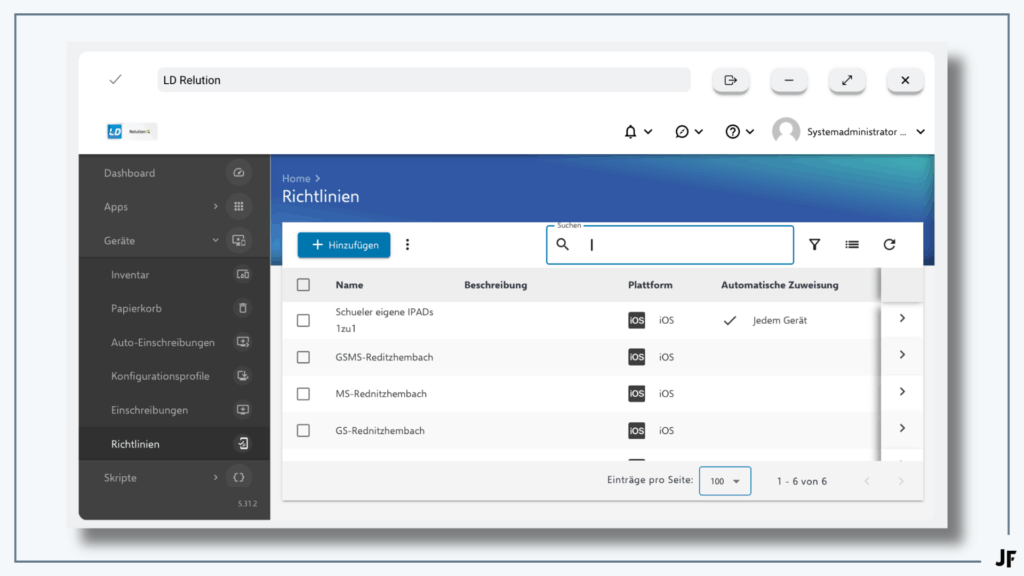

Um derartige Hürden zu meistern, kann auf eine Vielzahl an technischen Möglichkeiten zurückgegriffen werden. Insofern die Geräte schulisch „verwaltet“ werden, können Apps über die Erstellung und Zuweisung bestimmter Netzwerkrichtlinien temporär „verboten“ werden, wenn sie für den Unterrichtsbetrieb nicht benötigt werden. Ähnliches gilt für die Nutzung bestimmter Webseiten oder für die Vergabe von Berechtigungen, z. B. ob die Installation bestimmter Programme in der Schule erlaubt ist oder nicht. Die jeweiligen Mobile-Device-Management-Lösungen (Jamf, Relution, iServ etc.) bieten hier mit zeitgesteuerten Profilen oder der Zuweisung bestimmter Regularien bei der Einwahl ins Schul-WLAN (Geofencing) unterschiedliche Lösungen, die künftig vermutlich noch um Konfigurationsmöglichkeiten erweitert werden.

Zusätzlich können die Endgeräte der Schüler:innen durch Software im Unterricht ferngesteuert werden. Werden iPads verwendet, haben Lehrkräfte über die App Apple Classroom die Möglichkeit, Bildschirme von Schüler:innen zu sperren oder einzelne Anwendungen zu schließen (im Sinne einer technischen Disziplinierung). Dies gelingt dadurch, dass alle Schüler:innengeräte in der App zu einer digitalen Klasse hinzugefügt werden (Einwahl per Code). All das, was die Lernenden auf ihren Geräten machen, ist ab diesem Moment für die Lehrkraft einsehbar (Allgegenwärtigkeit im digitalen Raum) und kann wie beschrieben gesteuert werden. Gleichzeitig können Lehrkräfte mithilfe dieser App auch Arbeitsabläufe organisieren, indem beispielsweise Arbeitsmaterialien digital ausgeteilt und wieder eingesammelt werden können.

Stattdessen oder ergänzend können auch Lösungen am einzelnen Gerät gefunden werden, die unabhängig von der Netzwerk-Konfiguration eingerichtet werden können. So kann bei iPads ein sogenannter Fokus aktiviert werden, der ortsbezogene, selbst aufgesetzte Regeln beim Betreten des Schulhauses aktiviert. Je nach Konfiguration kann so der Eingang von Nachrichten oder die Nutzung bestimmter Apps reglementiert werden.

Ohne Frage sind diese technischen Lösungen zielführend und in ihrer entlastenden Wirkung bei Lehrkräften beliebt. Gleichwohl stehen sie der Stärkung der Eigenverantwortung der Lernenden entgegen. Neben der Bedienung und Nutzung der Geräte sind in der pädagogischen Arbeit mit digitalen Endgeräten immer auch medienpädagogische Zielsetzungen mitzudenken, z. B. indem ein bewusster Umgang mit Geräten angeleitet und gemeinsam reflektiert wird. Das Training der Selbstregulation, eben nicht auf Ablenkung und die Verführungsmechanismen digitaler Endgeräte anzuspringen, nimmt hierbei einen zentralen Stellenwert ein. Zudem wäre es naiv zu glauben, dass technische Ansätze eine pädagogische oder didaktische Auseinandersetzung ersetzen können. Die Praxis zeigt vielmehr, dass Schüler:innen ausgesprochen findig darin sind, technische Regularien teilweise oder ganz zu umgehen.

Pädagogische Ansatzpunkte

Der zweite Bereich des erweiterten Verständnisses von Classroom-Management bezieht sich darauf, dass in der Eins-zu-eins-Umgebung mehr und mehr Lernaktivitäten in den digitalen Raum verlagert werden. Unabhängig vom „Ort“ erfordern sie jedoch eine ähnliche Strukturierung wie klassische Arbeitsphasen. So sollten z. B. Arbeitsaufträge visualisiert vorliegen, Zeiterwartungen transparent gemacht werden und Wege und Formen der Abgabe oder Präsentation der Ergebnisse bekannt sein. Vieles davon kann ohne Frage auch an der Tafel im Klassenzimmer visualisiert werden. Ungleich mehr Möglichkeiten stehen jedoch zur Verfügung, wenn Lehrkräfte auf digitale Unterrichtsassistenzsysteme zurückzugreifen.

Für Visualisierungen, Timer-Anzeigen und Unterrichtssymbole für verschiedene Sozialformen kann z. B. die browserbasierte Anwendung Classroomscreen verwendet werden. Mit ihr kann eine digitale und konfigurierbare Oberfläche mit verschiedenen nützlichen Symbolen bestückt werden. In der kostenfreien Variante können die Screens jedoch nicht gespeichert werden. Um die volle Funktionalität nutzen zu können, sind ein Benutzer:innenkonto sowie der Abschluss eines Abos erforderlich.

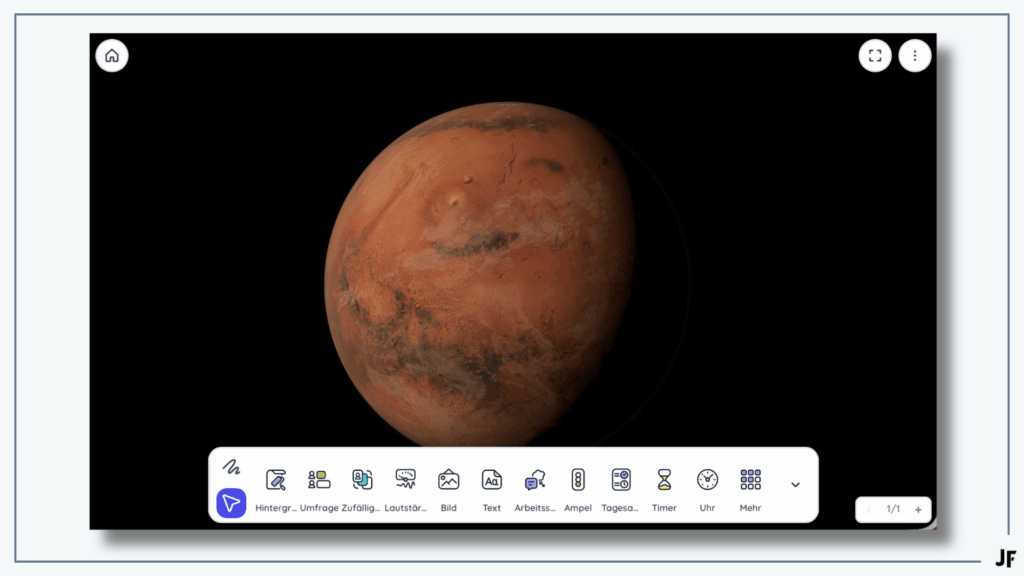

Eine interessante Alternative stellt das werbe- und kostenfreie Angebot von „La Digitale“ dar – eine französische Anwendung, die auch in die Lernplattform integriert oder an die Schulhomepage angebunden werden kann. Im Unterschied zu Classroomscreen stehen deutlich mehr Organisations-Tools zur Verfügung, darunter auch Würfel, ein Annotationsmodus, ein Gruppenbildungstool sowie ein Angebot für zufallsbasierte Verlosung. Da für die Nutzung des Digiscreens kein Konto erforderlich ist, können Tafelbilder vorbereitet, exportiert und im DGS-Format wieder importiert werden (vgl. Moch 2022). Überdies können webbasierte Übungen oder weiterführende Links für unterschiedliche Phasen des Unterrichts mit dem integrierten QR-Code-Generator vorbereitet und direkt auf dem Screen visualisiert werden.

Regeln und Rituale

Über die beschriebenen Organisationstipps hinaus sollten auch Abläufe in der Arbeit mit digitalen Endgeräten festgelegt werden. Dazu zählen etwa das Anlegen und Verwalten von Ordnern und Dateien sowie das Üben bestimmter Übertragungswege (z. B. Austeilen über AirDrop oder eine Lernplattform). Um Zeitverluste zu vermeiden, kann zudem trainiert werden, unterrichtsrelevante Daten zum Stundenbeginn zu laden und digitale Hefte entsprechend zu aktualisieren (z. B. bei der Nutzung von OneNote als Klassennotizbuch). In der Unterrichtspraxis bewährt es sich außerdem, den Geräten am Tisch der Lernenden einen festen Platz zuzuweisen und darauf zu bestehen, dass Tablets oder Laptops immer dann zugeklappt werden, wenn sie nicht benutzt werden. Und letztlich sollte auch für besondere Phasen im Unterricht (z. B. bei Gruppenarbeiten) und für Pausen definiert werden, wo und wie die Geräte aufzubewahren sind (und bei Bedarf geladen werden können).

Trotz zahlreicher Möglichkeiten, Unterricht mit digitalen Endgeräten störungsarm zu organisieren, bedarf es zusätzlicher Verhaltensvereinbarungen. Ähnlich wie bei der Festlegung von Klassenregeln ist es sinnvoll, diese mit den Lernenden gemeinsam zu entwickeln und als eine Art Vertrag unterschreiben zu lassen. Um eine möglichst hohe Verbindlichkeit zu erreichen, können diese Regeln transparent an Konsequenzen gekoppelt und idealerweise mit den Erziehungsberechtigten abgestimmt werden. Wie auch bei vielen anderen Aspekten des Classroom-Managements ist es empfehlenswert, derartige Vereinbarungen nicht nur für eine Klasse, sondern gemeinsam mit anderen Kolleg:innen zu entwickeln und als Classroom-Management-Konzept der gesamten Schule (oder zumindest einzelner Stufen) zu verabschieden.

Neue Herausforderungen durch generative KI

Neuere Entwicklungen im Bereich generativer Künstlicher Intelligenz machen es erforderlich, Classroom-Management auch mit Blick auf ChatGPT und Co. auszuweiten. Lehrkräfte und Schulen sind auch hierzu aufgefordert, Umgangsregeln und Verhaltensvereinbarungen zu entwickeln – nicht zuletzt, weil Schüler:innen KI-Tools in hoher Zahl nutzen (vgl. JIM Studie 2024 und 2025). Ähnlich wie bei anderen digitalen Anwendungen können Chatbots natürlich als App oder Browser-Seite technisch gesperrt werden. Gleichwohl zeigt ein Bericht einer Schülerin im Deutschen Schulportal (vgl. Zöller 2025), dass der durch KI ausgelöste Wandel des Lernverhaltens systematisch adressiert werden muss. In ihren Ausführungen berichtet sie davon, dass KI längst Teil des schulischen Alltags ist. Von Hausaufgaben über Unterrichtsgespräche bis zu Prüfungssituationen beschreibt sie, wie KI-Tools für schulische Anforderungen genutzt werden – oft verdeckt, manchmal offen.

Diese neue Normalität lässt traditionelle schulische Routinen an manchen Stellen erodieren. Lern- und Prüfungsaufgaben, die außerhalb von Präsenz und Aufsicht eingefordert werden, verlieren etwa an Aussagekraft, die Frage nach der „Echtheit“ von Leistung muss neu gestellt werden. Lehrkräfte sind dabei in der herausfordernden Situation, Regeln für etwas zu entwickeln, was sich außerhalb des Unterrichts nahezu nicht und innerhalb des Unterrichts auch nur schwer regeln lässt. Statt auf Verbote zu setzen, empfehle ich KI-integrierende Aufgaben und verschiedene und vielfältige Ansätze zur Reflexion, um einen zielführenden und kritischen Umgang mit KI als Lernpartner zu fördern. Gleichzeitig ist es auch weiterhin erforderlich, den Einsatz von KI zu begrenzen, je nach Alter der Lernenden nur begleitet zu erlauben oder an bestimmten Stellen ganz zu verbieten.

Beides – Integration und Begrenzung – muss stets unter zwei Perspektiven betrachtet werden: Einerseits geht es um die Abwehr von deskilling-Effekten, wenn Schüler:innen schulische Anforderungen mit KI abkürzen/überspringen. Andererseits zielt der bewusste Umgang mit KI auch auf die Förderung neuartiger und zukunftsrelevanter Kompetenzen. Dieses Spannungsfeld gilt es pädagogisch auszutarieren und didaktisch zu gestalten.

Für Lehrkräfte ist das an vielen Stellen auch eine Frage der Haltung: Pauschale Verbote oder der Einsatz von intransparenten und unzuverlässigen KI-Detektoren fördern eine eher destruktive Nutzung und unterminieren Vertrauensbeziehungen. Offenheit, Begleitung und Reflexion sowie ein stärkerer Fokus auf Prozessorientierung fördern hingegen eher lernwirksame Nutzungsweisen. All dies zum Thema zu machen, Schüler:innen beim Einsatz von KI partizipieren zu lassen und sich gemeinsam als Lernende zu verstehen und auszutauschen, kann zudem das Miteinander stärken.

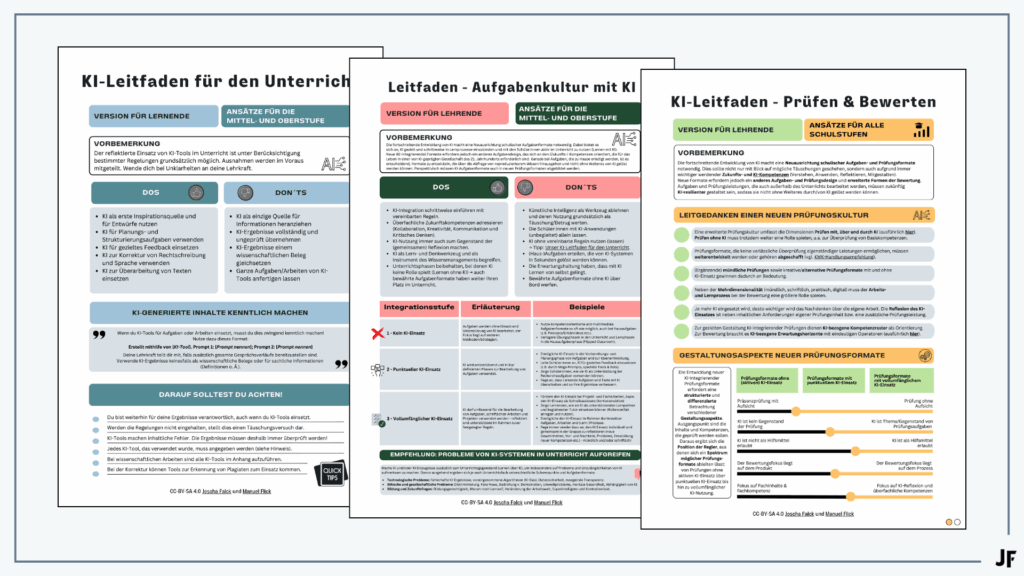

Insofern erfordert Classroom-Management im Umgang mit KI denselben Dreiklang aus didaktischen Ansätzen, bewusster Regulierung (technisch, pädagogisch) und intensiver Beziehungs- und Kommunikationsarbeit. Anregungen für eine differenzierte Integration von KI-Anwendungen im Unterricht finden sich zum Beispiel in den von Manuel Flick und mir entwickelten Praxis-Leitfäden (Teil I – allgemein, Teil II – Aufgabenkultur, Teil III – Prüfen & Bewerten). Wer mit seinen Schüler:innen KI-Regeln fürs Klassenzimmer vereinbaren will, kann den ersten Teil unseres Leitfadens nutzen, auf eine Poster-Vorlage von Jennifer Stier zurückgreifen (das THINK-Prinzip) und/oder diese Vorlage verwenden.

Bei den eigenen Kompetenzen ansetzen

Die skizzierten Ansätze verlangen von Lehrkräften ein hohes Maß an Abstimmung und Zusammenarbeit. Gleichzeitig ist es erforderlich, die eigenen Kompetenzen im Umgang mit digitalen Unterrichtsmöglichkeiten und – neu – mit den Möglichkeiten generativer KI kontinuierlich zu erweitern. Dazu zählt etwa, Störungen im digitalen Raum zu antizipieren, indem man besondere Übergänge in der unterrichtlichen Arbeit mit digitalen Endgeräten sowie Knackpunkte unterschiedlicher Apps bereits in der Vorbereitung erkennt. In den meisten Fällen führt deshalb kein Weg daran vorbei, digitale Anwendungen und die entsprechenden Unterrichtsabläufe einmal durchzuspielen (z. B. indem man QR-Codes, eingestellte Berechtigungen oder KI-Klassenräume prüft) und sich nicht frustrieren zu lassen, wenn Arbeitsprozesse nicht auf Anhieb gelingen. Stattdessen lohnt es sich, den Austausch mit Kolleg:innen zu suchen, sich selbst mit anderen zu vernetzen, zu experimentieren und sich gezielt fortzubilden. Wer auf derartige Entwicklungsschritte verzichtet, „der wird vermutlich schleichend einen Teil seiner fachlichen Autorität verlieren und gleichzeitig vermehrte Klassenführungsprobleme bekommen“ (Brüning/Saum 2022, S. 89) – ein Aspekt, den ich mit Dr. Anika Limburg mit Blick auf KI als „educational disconnect“ beschrieben habe (vgl. hier).

Lehrkräfte in „Vorleistung“

Zu guter Letzt soll noch einmal daran erinnert werden, dass Classroom-Management kein reines Konzept zur Verhaltenssteuerung ist. Die Basis erfolgreicher Klassenführung ist vielmehr die Gestaltung und das Pflegen vertrauensvoller Beziehungen zwischen Lehrkräften und ihren Schüler:innen. Zu den Komponenten einer lernförderlichen Beziehung zählen unter anderem das wechselseitige Verstehen, die gegenseitige Anerkennung, die persönliche Zuwendung, echtes Interesse und der Ausdruck von Wertschätzung. Lehrkräfte sind hierbei in der pädagogischen Pflicht, in „Vorleistung“ zu gehen. So ist es heute keine Selbstverständlichkeit mehr, dass man als Lehrkraft qua Amt automatisch respektiert wird (vgl. ebd., S. 46). Es kommt vielmehr darauf an, Respekt durch professionelles Handeln, authentische Kommunikation sowie mit Transparenz und Gerechtigkeit zu erarbeiten. Neben technischen Ansatzpunkten und hilfreichen Tools zur Unterrichtsorganisation dürfte deshalb ein Schlüssel im Dialog über Unterricht und Lernen liegen, um die Orientierung in neuen Unterrichtszusammenhängen wie der Eins-zu-eins-Umgebung, aber auch im Umgang mit KI, nicht zu verlieren.

Anmerkung: Der Artikel „Classroom-Management mit digitalen Endgeräten“ wurde ursprünglich in der PÄDAGOGIK (10/2023) veröffentlicht. Aufgrund der großen Bedeutung des Themas wurde der Beitrag nun überarbeitet, aktualisiert und für eine erneute Veröffentlichung auf diesem Blog um die Absätze zu generativer KI erweitert.

Literatur und Links

- AK Digitale Schule der Zukunft (2022): Classroom Management. In: mebis-Landesmedienzentrum Bayern, https://mebis.bycs.de/beitrag/classroom-management (zuletzt aufgerufen am 3.11.2022).

- Brüning, L./Saum, T. (2022): Classroom Management. Die Grundlage guten Unterrichts. NDS Neue deutsche Schule. Verlagsgesellschaft mbH.

- Classroomscreen B.V. (2022): Classroomscreen, https://classroomscreen.com (zuletzt aufgerufen am 2.11.2022).

- Eckert, M. (2022): Classroom Management. Reclam.

- Eichhorn, C. (2012): Classroom-Management: Wie Lehrer, Eltern und Schüler guten Unterricht gestalten. Klett-Cotta.

- JIM-Studie 2024: Jugend, Information, Medien. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-jähriger. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs). URL: https://mpfs.de/app/uploads/2024/11/JIM_2024_PDF_barrierearm.pdf (zuletzt aufgerufen am 17.10.2025).

- JIM-Studie 2025: Jugend, Information, Medien. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-jähriger. Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs). URL: https://mpfs.de/app/uploads/2025/11/JIM_2025_PDF_barrierearm.pdf (zuletzt aufgerufen am 18.11.2025).

- Kounin, Jacob S. (2006): Techniken der Klassenführung. In: Rost, D. H. (2006) (Hrsg.): Standardwerke aus Psychologie und Pädagogik. Reprints. Band 3. Waxmann: Münster. Original der deutschen Ausgabe 1976.

- Kunter, M./Voss, T. (2013): The model of instructional quality in COACTIV: A multicriteria analysis. In: Kunter, M./Baumert, J./Blum, W./Klusmann, U./Krauss, S./Neubrand, M. (Eds.): Cognitive activation in the mathematics classroom and professional competence of teachers. Springer, pp. 97–124, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4614-5149-5_6 (zuletzt aufgerufen am 30.4.2023).

- La Digitale (o. J.): Digiscreen. https://digiscreen.elearningdienst.de (zuletzt aufgerufen am 2.11.2022).

- Moch, T. (2022): Digiscreen – Eine digitale Tafel ohne Installation und plattformübergreifend, https://lernsachen.blog/2022/03/05/digiscreen-eine-digitale-tafel-ohne-installation-und-plattformubergreifend/ (zuletzt aufgerufen am 4.11.2022).

- Robert Bosch Stiftung (2025). Deutsches Schulbarometer: Befragung Lehrkräfte. Ergebnisse zur aktuellen Lage an allgemein- und berufsbildenden Schulen. Stuttgart: Robert Bosch Stiftung. URL: https://www.bosch-stiftung.de/sites/default/files/documents/2025-06/Deutsches%20Schulbarometer_Lehrkräfte_2025.pdf (zuletzt aufgerufen am 17.10.2025).

- Zöller, A. (2025): Spicken war gestern – heute scannt die KI die Klausur. Eine Schülerin packt aus. URL: https://deutsches-schulportal.de/meinung/spicken-war-gestern-heute-scannt-die-ki-die-klausur/ (zuletzt aufgerufen am 17.10.2025).

Veröffentlicht am

1 thought on “Classroom-Management mit digitalen Endgeräten”